こんにちは、BiKaoです。

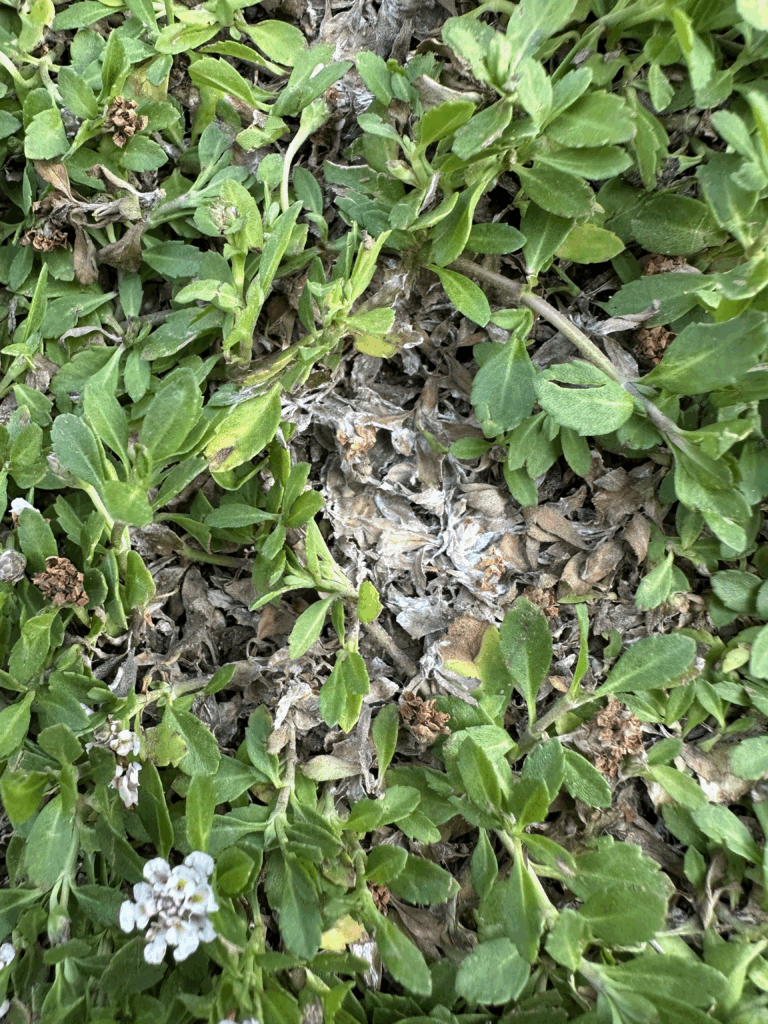

昨年の秋に植えたクラピアが少しずつ被覆してきたのですが、一部枯れて、白くなっているところがありましたので、AIに相談してみることにしました。

AIに相談したこと&返ってきたアドバイス

Q.クラピアの写真のような状態は何?

A.考えられる原因としては

- 踏みつけによるダメージ

- 蒸れ・水はけの悪さ

- 病気(立枯病など)

- 動物の尿や糞

- 日照不足

踏みつけや尿や糞、日照不足ではなさそう。茶色くなっているをベースに考えられてそうだったため、白くなっていることを伝えて、写真も追加したところ、

A.高確率で「カビ」です。

と回答をもらいました。対策で殺菌剤の提案、殺菌剤なしでどうしたらいいか聞いたら、

・熱湯消毒

・太陽熱消毒

を進められました。

まとめ

ネットで自分で調べた結果、白絹病という病気のようです。菌関係なのでそんなに大きく外れてはいなかったのではないでしょうか。殺菌剤も提案してもらったものと同じものが紹介されていました。殺菌剤を使わずにやってみようと思います。

これからも「AI×生活」のテーマで、自分なりにいろいろ発信していきたいです。

実際のやり取り

質問

クラピアの写真のような状態は何?

回答

写真のクラピアの状態を見る限り、以下のような症状が見られます:

🔍 観察される問題点

- 中央に枯れたような茶色い部分があり、クラピアがまばらになっています。

- 周辺は緑がしっかりしていますが、中心部が脱落・枯死しているように見えます。

🧾 考えられる原因

- 踏みつけによるダメージ

- 同じ場所を頻繁に歩いたり物が置かれていたりすると、その部分が傷んで枯れます。

- クラピアは踏圧に強いですが、過度な踏圧には耐えられないことも。

- 蒸れ・水はけの悪さ

- 通気性や排水性が悪いと、根が傷んで部分的に枯れることがあります(特に梅雨〜夏にかけて)。

- 病気(立枯病など)

- 土壌の病原菌(フザリウムやリゾクトニアなど)によって局所的に立ち枯れが起きることがあります。

- 動物の尿や糞

- 犬や猫などの尿が同じ場所にかかると、肥料焼けのように枯れることがあります。

- 日照不足

- 木陰や建物の影などで部分的に光が当たらない場合、弱って枯れることも。

🛠 対処法とアドバイス

- 原因の特定

- その場所に「踏んだ」「物を置いた」「水がたまりやすい」などの心当たりがないか確認。

- 土壌改良

- 蒸れやすい場合は、軽く耕して腐葉土や川砂などを混ぜて排水性を改善。

- 殺菌剤の使用(病気が疑われる場合)

- 立枯病などが疑われる場合、「ベンレート水和剤」などの殺菌剤を散布すると効果的。

- 植え直し

- ダメージが大きい場合は、周囲のクラピアをランナーで誘導するか、一部差し芽で補植。

- 踏圧対策

- 頻繁に踏まれる場所であれば、飛び石や人工芝を併用すると安心です。

写真が一部のみなので、全体の広がりや環境(陽当たり、地形、周囲の様子)が分かれば、さらに詳しくアドバイスできます。気になるようでしたら追加で教えてください!

質問

土ら辺が白くなってる!

回答

ありがとうございます、「土が白くなっている」という点、とても重要です!

✅ 写真+「白い土」の症状から考えられる代表的な原因は以下の通りです:

🦠 1. カビ・糸状菌(立枯病・リゾクトニア等)

- 白いカビのようなものが土表面に広がっている場合、糸状菌(カビ類)による病害の可能性があります。

- 特にクラピアは湿気や蒸れに弱く、風通しの悪い状態が続くと立枯病を起こすことがあります。

- 症状:部分的に枯れて、白っぽい菌糸が見える → 周囲に広がることも。

🧂 2. 石灰・肥料の残留物

- 土に白い粉状のものが見える場合、石灰や肥料の残留物(炭酸カルシウムなど)の可能性も。

- これは害というより土壌のpH調整剤が表面に浮き出てきている状態。

- ただし、過剰に撒いた場合はpHが高くなりすぎて、植物が枯れる原因に。

🧫 3. カビではなく「菌核病」

- 白っぽく見える中に、小さな**黒い粒(菌核)**が混じっている場合、それは「菌核病」の可能性も。

- これも糸状菌の一種で、病原菌が休眠している状態ですが、湿気と気温で一気に発病します。

🧪 見分け方のポイント

| 状態 | 原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| 白くふわふわしたものが土に広がっている | カビ・病害 | 殺菌剤(ベンレート等)、枯れた株の除去 |

| 白い粉が乾燥しているような見た目 | 石灰・肥料過多 | 水で流す、追肥を控える |

| 白の中に黒い粒が混じっている | 菌核病 | 感染部分の撤去と殺菌、焼却処分が理想 |

🛠 対処法まとめ

- 白い部分を削り取る or 掘り起こす(感染源の除去)

- 殺菌剤を散布(家庭用なら「ベンレート水和剤」「ダコニール」などが入手しやすい)

- 通気・排水を良くする

- 周囲を軽く耕す

- 腐葉土や川砂で水はけ改善

- クラピアの復活:周囲のランナーを誘導する or 挿し芽で補植

もしアップで「白い部分」の写真をもう少し見せていただければ、さらに正確に判断できます!

また、手で触った感じ(湿ってる?粉っぽい?ベタつく?)や、異臭がするかどうかもヒントになります。

質問

回答

写真ありがとうございます、かなりはっきり見えました。

🔍 この白いものの正体は…

✅ **高確率で「カビ(糸状菌)」**です。

白くふわふわしたものが葉や土の表面を覆うように広がっており、これはクラピアや芝でよく見られる立枯病やリゾクトニア病などの真菌(カビ)系病害の典型的な症状です。

🦠 病名の可能性(候補)

| 病名 | 特徴 | 被害の進行 |

|---|---|---|

| 立枯病(たちがれびょう) | 根元から白い菌糸が発生し、部分的に枯死 | 湿度が高いと拡大する |

| リゾクトニア病 | 土壌表面や枯葉に白〜灰色の菌糸 | クラピアが溶けたように消える |

| 菌核病 | 白い菌糸+黒い粒(菌核)が混じる | 湿気+高温で急拡大 |

🛠 対処法

✅ 1. 感染部分を取り除く

- 白くなっている葉や枯れたクラピアを手で取り除く。

- 可能なら根ごと少し掘って撤去。

- ゴミとして処分(決して庭に放置しない!)

✅ 2. 殺菌剤を使う

- ベンレート水和剤(ベノミル)

- ダコニール1000

- 上記のような家庭園芸用の殺菌剤を使って、周辺にも広く散布。

✅ 3. 通気性・水はけ改善

- 土が湿りっぱなしであれば軽く耕すか、川砂・腐葉土を混ぜて排水をよくする。

- 水やりは控えめに(特に雨が続いた後)

✅ 4. 再生を促す

- 周囲の元気なクラピアをランナーで誘導して復旧させる。

- 被害が広がるようなら、部分的に新しく挿し芽も検討。

🚫 NG行動(やりがちだけど悪化するもの)

- 白カビ部分に水をかける(菌が拡散します)

- 肥料を与える(余計に菌の養分になります)

- 放置して様子を見る(拡大します)

💡補足アドバイス

- 今後の予防として、梅雨〜夏の蒸れには特に注意。

- クラピアは丈夫ですが、通気と排水が悪いと病気にかかりやすいです。

ご希望があれば、使用する薬剤や再生のステップも具体的にご案内できますよ!

質問

殺菌剤無しで治す方法はない?

回答

はい、殺菌剤なしでもクラピアの病気(白カビなど)をある程度自然治癒・回復に導くことは可能です。ただし、**「環境の改善」+「物理的な除去」+「回復支援」**がセットで必要になります。

✅ 殺菌剤を使わずに白カビ対策・治療する方法

① 感染部の除去(重要!)

- 白くなっている枯葉・茎・表層の土を手で取り除く

- 感染源を残すと拡がる

- 取り除いた葉や土は庭に捨てず、ゴミとして処分

- もし手で難しければ、シャベルで浅く削る

② 通気性と排水性の改善

- カビは「湿気+停滞した空気」が大好物。

- 対策:

- 軽く土を耕す(表面5cm程度でOK)

- 腐葉土や川砂を混ぜて排水改善

- 踏み固められている場合は突き刺しエアレーションも有効(箸でも代用可)

③ 水やりの最適化

- 朝に1回、しっかり深く与える

- 夜や夕方に水を与えると湿ったままになりカビ繁殖の原因

- 雨続きの日は水やりを完全にストップ

④ クラピアの再生を促すケア

- 感染部を削ったあと、周囲から元気なランナーを誘導

- ランナーがない場合は挿し芽で補植(根はすぐ出ます)

⑤ 自然の抗菌力を活かす素材(任意)

殺菌剤ほどの即効性はありませんが、自然素材で補助的に対策できます:

| 素材 | 方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 木酢液(もくさくえき) | 500~1000倍に薄めてスプレー | 抗菌・忌避効果(ややマイルド) |

| 米ぬか | ごく薄く撒く | 土壌微生物のバランス改善 |

| EM菌(有用微生物群) | 1000倍希釈で散布 | 悪玉菌の抑制を期待 |

※効果は限定的なので、物理除去+環境改善が基本です。

🌱 まとめ:殺菌剤なしで治すためのステップ

- 白くなった部分を撤去して処分

- 軽く耕して土を通気性良く整える

- 水やりは朝のみ・過湿に注意

- 元気なランナーを誘導 or 挿し芽

- (必要に応じて)木酢液やEM菌など自然素材を活用

病気の程度がまだ小さければ、これで十分回復可能です。

逆に広がっている場合は、途中で殺菌剤を検討するのもアリです(できるだけ避けたい気持ちはよくわかります)。

必要なら「挿し芽のやり方」や「木酢液の使い方」など、具体的にお伝えしますよ!

質問

白絹病って言われてるみたいなんだけど、なんとかなる?

はい、「白絹病(しらきぬびょう)」と診断されたなら、それは土壌性のカビ(糸状菌)による厄介な病気ですが、

早期対処すれば殺菌剤なしでも“ある程度抑え込み・回復”できます。

🦠 白絹病とは?

- 原因菌:Sclerotium rolfsii(スクレロチウム菌)

- 特徴:

- 高温多湿で発生

- 白い菌糸が絹糸のように土の表面や茎に絡みつく

- **茶色い小さな粒(菌核)**が最後にできて、越冬・再発の原因に

- クラピアのような地面に近い植物は特に発生しやすい

✅ 白絹病への「非殺菌剤」対応策(慎重&根気は必要)

① 【最優先】感染部の完全除去と処分

- 白い菌糸・枯れた葉・菌核のある土ごと削り取る

- 感染土は庭に埋めない!必ずゴミとして廃棄

- 半径30cmほど余裕をもって削ると安心

② 【対策】土壌の消毒(自然派Ver.)

方法A:熱湯消毒(可能なら)

- 白絹病菌は熱に弱い

- 沸騰したお湯を感染エリアにゆっくりたっぷりかける(根にも影響するので範囲限定で)

- 数日後に軽く耕して乾かす

方法B:太陽熱消毒(7月〜8月向け)

- 感染箇所を掘り返してビニールシートで覆い1週間以上太陽にさらす

- 地温が上がり、菌が死滅しやすくなる

③ 【改善】水はけ・通気性UP

- 腐葉土+川砂で改良(※白絹病は「蒸れ」に弱い)

- 土壌が重い・粘土質なら特に重要

④ 【予防】周囲への感染拡大を防ぐ

- 白絹病菌は土中を移動して拡がる

- 周囲のランナーも少し間引いて、健康なクラピアだけ残す

- 水の跳ね返りで感染しやすいので、マルチや敷き藁も有効

⑤ 【再生】ランナーの誘導・挿し芽

- 除去後は周囲の元気なクラピアを誘導 or 挿し芽で再生

- 土壌が落ち着けば1~2週間で根付きます

🔁 状況別の判断

| 状況 | 推奨対処 |

|---|---|

| 感染が1箇所・狭い範囲 | 上記の方法で殺菌剤なしでも十分対応可能 |

| 広範囲に広がっている | 土壌ごと入れ替えるか、殺菌剤(ベンレート・ダコニール)併用を検討 |

| 繰り返し発生 | 菌核が残ってる可能性→太陽熱消毒または部分的土壌交換が有効 |

🌿自然治癒・再生を目指すなら

白絹病は「土の中の環境を菌に優しくしないこと」が一番の対策。

殺菌剤を使わず治すのは可能ですが、完全に抑え込むには環境管理がカギになります。

必要なら:

- 挿し芽の具体的な方法

- 太陽熱消毒の手順

- 木酢液やEM菌を併用した予防策

などもお伝えしますよ!どうしますか?

コメント